固体分子与室温磷光(RTP)性质的相关性,如弛豫动力学和发光强度之间的相关性迄今仍不明确,探明其中的科学奥秘是一个极具挑战性的课题。手性发光材料在螺旋自组装、手性识别、生物传感、3D显示、信息存储与处理、圆偏振激光等领域具有广泛的应用前景。早在20世纪初,德国化学家Wallach对于手性分子提出了著名的Wallach规则:在晶体中,外消旋构型分子一般会比其绝对构型分子具有更高的稳定性和更大的密度。但是在手性发光材料,特别是在长寿命的手性RTP材料中是否也遵守Wallach规则至今是个谜。

Otto Wallach was a German chemist who received the 1910 Nobel Prize in chemistry for his work on alicyclic compounds. Wallach’s rule states that racemic crystals are more stable and dense than their chiral counterparts. |

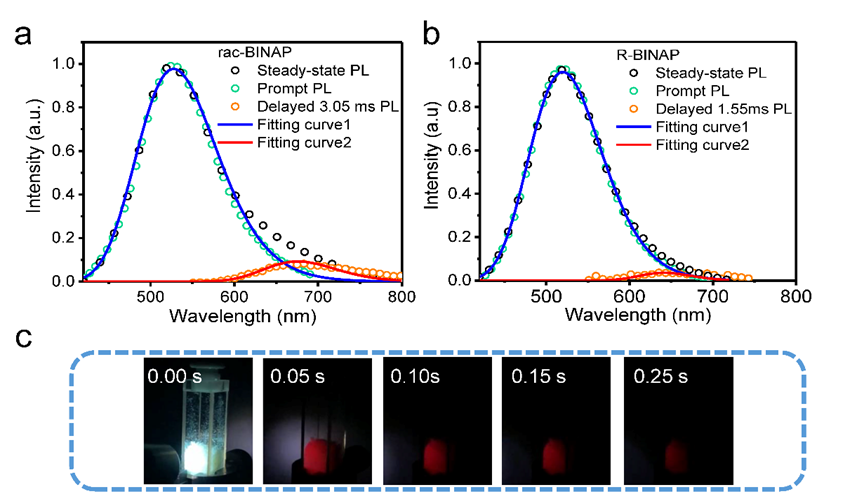

针对这一关键科学问题,通过不懈探究,近期我校材料科学与工程学院朱卫国教授团队与台湾大学周必泰教授合作提出了外消旋化增强磷光理论:对于具有RTP特性的手性分子,其外消旋构型分子的发光一般也会遵守Wallach规则,即与绝对构型分子相比,其外消旋构型分子不仅具有更大的密度,而且具有更长寿命和更高效率的磷光。他们进一步通过1,1'-联萘-2,2'-双二苯膦(BINAP)系列分子验证了这一理论。研究显示:在外消旋分子(rac-BINAP)的晶胞中,R-与S-构型的BINAP分子两两交错排列,比绝对构型的R-BINAP、S-BINAP具有更强的短程分子间作用力,能够有效抑制双分子间的三线态-三线态湮灭(TTA)等方式的非辐射跃迁,从而有效提高室温磷光效率。可喜的是,合作团队结合这一理论、利用BINAP材料的本征荧光和磷光发射,成功地制作了非掺杂白光有机发光器件(WOLEDs)。研究成果为提高有机RTP效率及实现RTP材料在有机发光器件中的应用具有重要意义。

研究成果发表在《自然.通讯》(Nature Communications)上,题为“Exploiting Racemism Enhanced Organic Room-Temperature Phosphorescence to Demonstrate Wallach’s Rule in the Lighting Chiral Chromophores”。

原文链接:https://doi.org/10.1038/s41467-020-15976-5。